Maker Faire Shenzhen 2017ツアー

11月12日(日)深圳職業技術学院でMaker Faire Shenzhen 2017が開催され、epis深圳教室では小・中学生と親御さん総勢40名で、メイカーが出品する作品を楽しんできました。

Maker Faire Shenzhen自体は2012年からの開催ということですが、今年2017年はテクノロジー、イノベーション、メイカームーブメントの最先端の都市として深圳が世界中からの注目度も高まり、今年、この瞬間に深圳でMaker Faireに参加できることには大きな意義があると思い、子供達を引率する「Maker Faire Shenzhen 2017ツアー」を敢行しました。

海外に住む多くの日本人がそうであるように、普段、深圳に住んでいる日本人も、深圳の情報が日本語では簡単に手に入らないため、深圳に住んでいるからこそ経験できるようなことも体験できずに過ごしてしまっています。2017年に深圳に住んでいる子供達にとってはとてつもなく大きなチャンスロスです。ここで得られる体験は、人生そのものを変えるだけのインパクトを持っていると私は思っています。

深圳では、Maker Faireだけはなく最新のテクノロジーを体験したり、電子部品を買い集めて自分で携帯電話を作ってみたり、日本では資格無しには飛ばせないドローンを飛ばしてみたり、3Dプリンターを使ってモノづくりをしてみたりすることが気軽にできます。

子供達が自分で携帯電話を作ったり、ドローンを飛ばしてみたりすることがいったい何の役に立つのか?もちろん受験には全く関係ありません(受験のモチベーションにつながる場合はある)。

アップル、アマゾン、Facebook、テンセント、アリババ、テスラなど社会を一変させるようなイノベーションを起こしている企業で活躍している人々は、経営知識のある人々ではなく、テクノロジーに対する造詣の深い人々です。

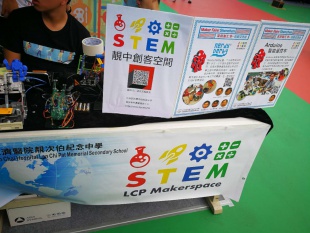

これまでMBAを取得して経営の専門家になることが経済的に成功する王道とされてきましたが、近年では、テクノロジーこそがイノベーションを起こすという観点から、テクノロジーに強い人材を育成するために、アメリカでも中国でもSTEM教育、STEAM教育に注目が集まっています。

テクノロジーの進化の速度は、進化が進めば進むほど加速されます。今までSF映画の中でしか見られなかった物が、現実世界でも実用可能になってきています。急速なテクノロジーの進化は、我々大人が体験したことのない世界を生み出し、その世界で子供達が生きることになるわけです。

そんな中、子供達は何をすべきなのか。

子供達が数学や理科・社会を学ぶのは、数学者や科学者になるためではなく、論理的思考、社会の仕組み、世界の仕組み、人間そのものを知るために必要な教養だからです。

同様にして、エンジニアリングやプログラミングを学ぶのは、全員がエンジニア、プログラマーになるためではありません。

日常生活にテクノロジーが深く浸透する社会において、テクノロジーに対するリテラシーがあるのとないのでは、世界・社会の捉え方に大きな違いが出てくるからです。自分自身がエンジニアではなくても、エンジニアリングやプログラミングを使えば、世の中をより良くすることができると思考、理解できるだけのリテラシーが必要だということです。

人類が火、蒸気、電気を手にし、生活を社会を劇的に変化させてきましたが、次なる「AI」を使いこなす時代が到来しようとしています。

AIが進化し人間の能力を超えるシンギュラリティへの到達が予知され、AIに多くの仕事を任せられるようになる時代に、テクノロジーに対するリテラシーがないのは致命的です。

深圳では、携帯電話、ドローン、3Dプリンターなどの子供たちがテクノロジーに触れる導入・動機付けとして非常に良い素材が、華強北に行けば文字通りそこら中に山積みにされています。

テクノロジーが注目を集める深圳ですが、教育面の動きも見逃せず、華為(Huawei)、テンセント、DJIなど深圳の企業は、深圳の学校・教育機関と連携してテクノロジー、イノベーション教育の協力関係を強めています。

このような環境に生活する日本人も深圳の地の利を生かした教育を日本の動きを待たずに、どんどん取り入れていけたらと思います。

今まで、全く深圳のことを知らず、興味もない子供がほとんどだったと思いますが、今回のMaker Faire訪問で、深圳に興味を持ったり、好感を持てるようになった子供も少なからずいます。

来年のMaker Faireは、見る側で参加するだけではなく、出品する側で参加することを一つの目標として、ここからの1年を過ごしていけたらと思います。