一夜かぎりの花火でリラックス。

かけがえのない時間となった7日間

名古屋市にて6月7日から6月14日の7日間、インドのグルガオン教室の中3生を対象に合宿が開催され、グルガオンの水元教室長とともに、深セン教室からは渡辺が参加となりました。

合宿初日に生徒一人一人に抱負を述べてもらったところ、生徒たちにとっては長時間学習する不安よりも、生活面に対する不安の方が大きかったようで、自分で起床したり、自分で衣服を洗濯したりすることの方が心配だったようです。

在外邦人子女は、限定された社会・生活環境で生活しているため、自立した生活力があるとは言い難く、どうしても過保護になりがちです。普段は親御さんに起こされている生徒たちも、合宿中は集合時間に寝坊して遅刻したり、授業中に居眠りしてしまったりしながら、睡眠時間がどの程度必要なのかを改めて体感して学んでいったようです。水元先生が頭ごなしに説教するのではなく、じっくり見守ってくれているからこそ、生徒たちは失敗を許され、自分自身で成長する機会を得られたのだと思います。

本当の学びとは

いかに効率よく情報を吸収し、スキルを習得するかというスピード社会において、生徒・子供達に対する知識は供給過多になりがちで、子供の意志とは関係なく、矢継ぎ早に課題・タスクが与えられます。子供達は何も考えなくても、大人の与える課題を効率よくこなせば成績が上がり、偏差値の高い大学に入ることができます。

逆に「どうして勉強するの?」と立ち止まってみたり、「どうしてそうなるの?」と数学で悩んでみたりすると非効率で時間がかかり成績が上がらず、「いいから覚えればいいんだよ」と興味や疑問とは無関係に機械的に覚えてしまった生徒の方が成績を上げるケースもあります。

そんなスピード社会において大人に必要なことは「待つ」忍耐力で、子供に考えさせる余裕を持ち、選択をさせ、少し遠回りをしながらも、自分自身で歩ませてこそ「非認知能力(いわゆるやる気、自信など)」を育むことができます。

非認知能力論者のポジショントークにおいては、「認知能力(いわゆる学力、語学力など)」の習得が否定(日本は受験勉強ばっかりやりすぎでしょと)されることもしばしばですが、何かを極める、手に職をつける、専門家として生きていくためには専門的な知識が必要で、それはまさに認知能力が必要になってくるわけです。

認知能力を高めるためには、一定の訓練が必要で、それが勉強であったり、筋トレであったりするのですが、非認知能力(やる気)を高めずに認知能力(学力)を高めようとするから、そこに歪みが生まれるだけなので、認知能力の向上を否定するのは筋違いと言うほかありません。もちろんやる気を無視した詰め込み教育には賛同できません。

合宿で得られたもの

グルガオン教室の水元教室長の生徒たちへの指導は、自分で行動させ、自分で気付かせ、自ら改善させていく、非認知能力の成長を重視した指導で、頭ごなしに叱るようなことはありません。生活を矯正するのではなく、生徒たちに自分の行動を省みる機会を与えつつ成長を見守ってくれました。

生活面の指導は水元先生がしっかりみてくれていたので、私は非認知能力と認知能力を高めることに集中できました。具体的に言えば「数学を楽しむ」ことと「数学のレベルアップ」でした。

1日に3〜5時間もの数学の授業を贅沢に設定していたので、生徒が「どんだけ出てくんの!」と毎日お腹いっぱいになるまで数学の楽しさを堪能してもらいました。数学を学ぶことは認知能力の習得以外の何物でもありませんが、「おもしろい!」「すごい!」と積極的な姿勢で生徒たちが学習してくれたので、合宿スタート当初は「どんだけ数学の勉強するんだよ・・・」と思っていたであろう生徒たちも「もっと知りたい!」「もっと解けるようになりたい!」という前のめりな姿勢になっていました。それはもう「受験」のためにやらなければならない義務的な勉強ではなく、頭を使った高度なパズルゲームをやっているような状態です。

今回合宿に参加した生徒たちは、各教科の学力を上げたことは言うまでもありませんが、それ以外にも大きな学びがありました。それは、合宿生活を通じて学んだ自立心、合宿だからこそ贅沢に設定できた数学の授業から得られた学ぶ楽しみです。

きっとこの7日間に得られた経験がみんなの自信になってくれると思います。

今回の合宿での生徒たちの成長を目の当たりにできたことと、楽しく数学の授業をできたことで、一番楽しませてもらったのは私自信かもしれません。

グルガオンのみんなありがとう!

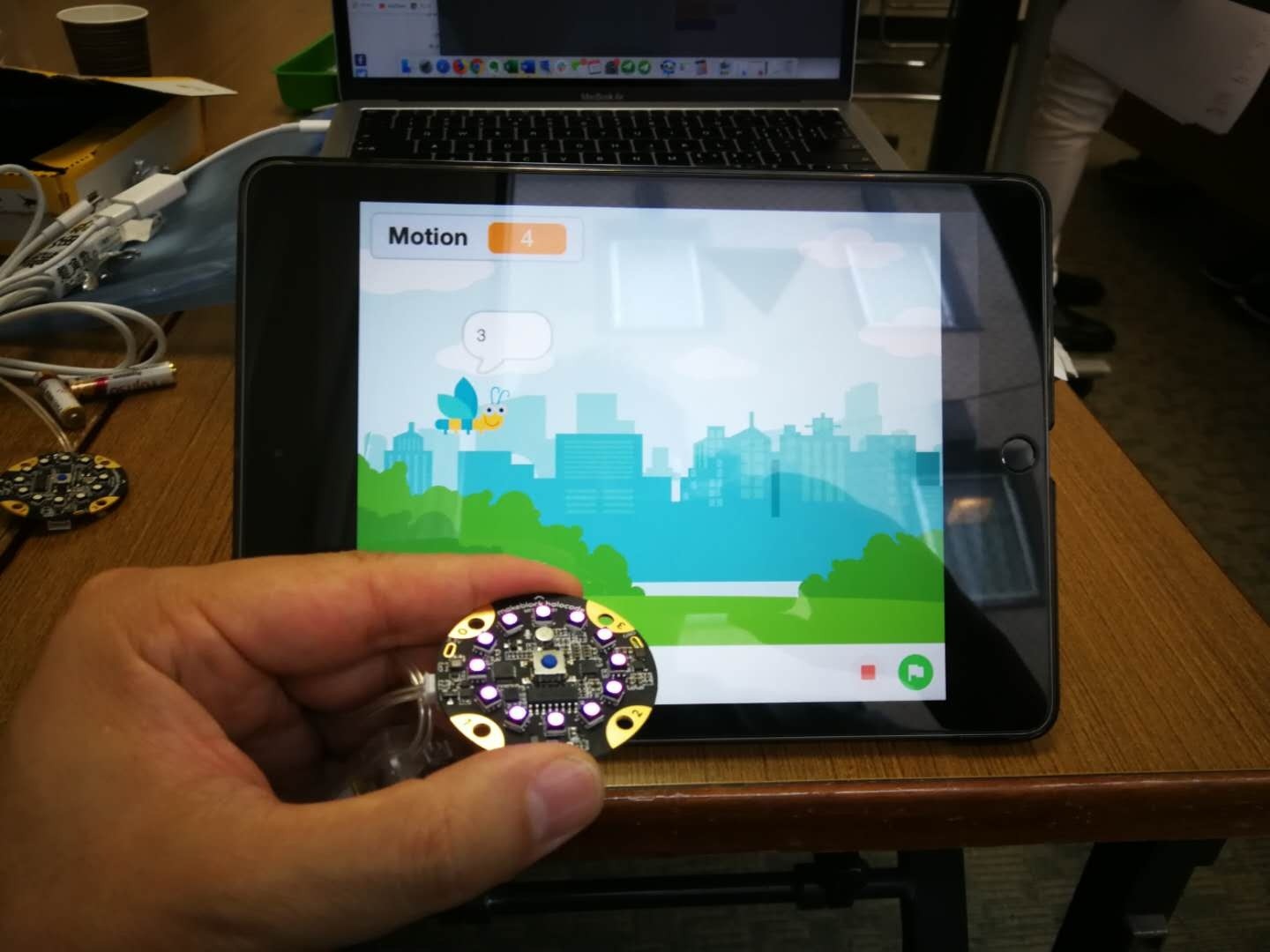

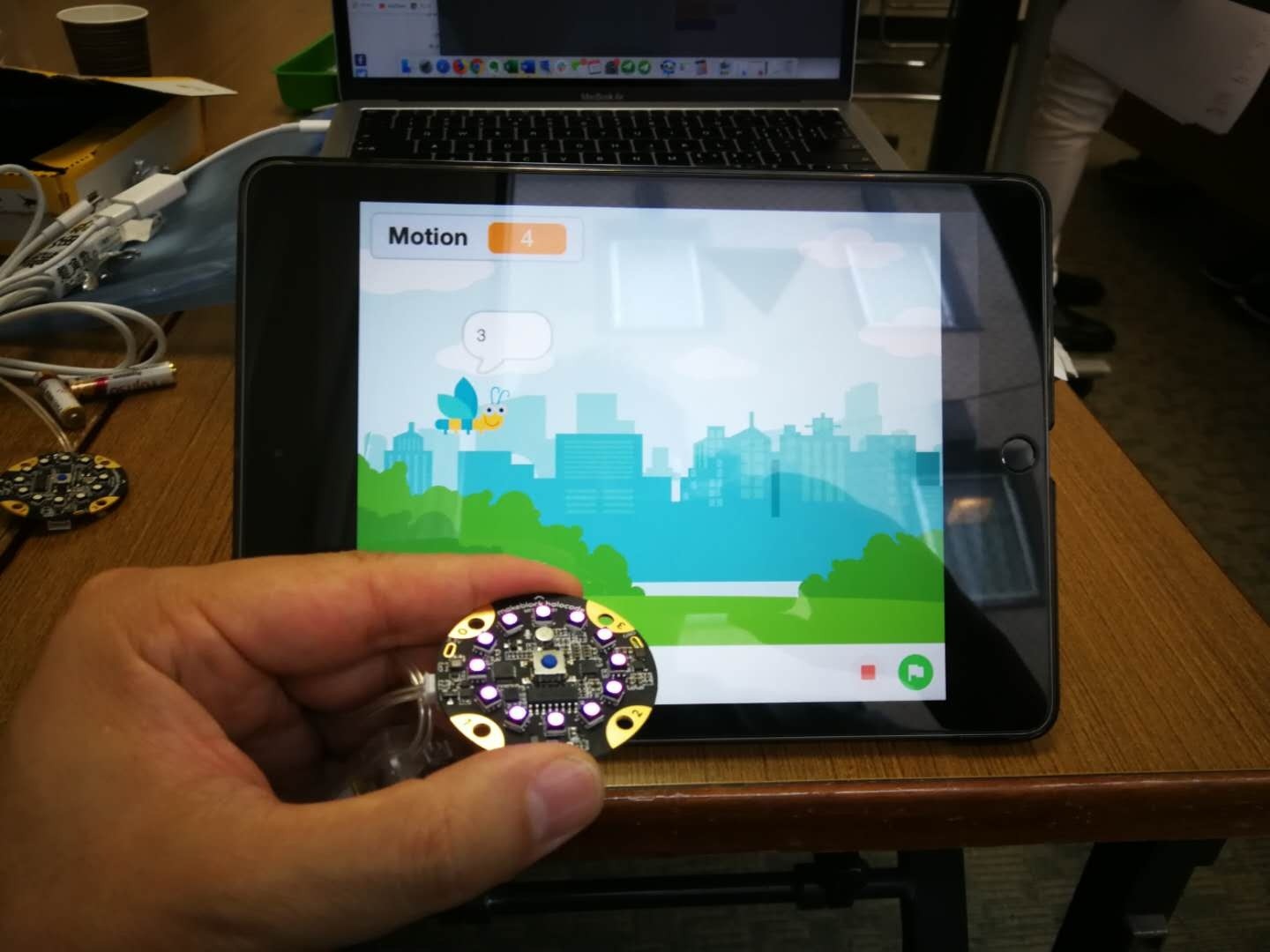

makebolockのHaloCodeのプログラミングにも挑戦しました。